「西宮市貝類館」に行ってきた!大人から子どもまで楽しめる、見て、触れて、感じるミュージアム

2024.06.10おでかけ

海風そよぐ西宮浜で、緑広がる公園の中に佇む幾何学的な造形の建物「西宮市貝類館」。全国でも珍しい貝類に特化した展示を行っているユニークな博物館です。 世界各地の貝類を集めた「西宮市貝類館」の魅力や、知られざる楽しみ方をたっぷりとご紹介します。

目次

「西宮市貝類館」とは?

西宮市貝類館は、1999年5月7日に開館した貝類専門の博物館。

日本の貝類学の礎を築いた黒田徳米博士の学術資料と、西宮市貝類館の建設にも尽力した地元西宮の医師菊池典男氏のコレクションを中心に展示されています。

展示されている貝類は、なんと約2,000種5,000点!

世界の貝類や日本の貝、貝と人の暮らし、貝類の起源から進化・分類など16の展示コーナーで分かりやすく解説されています。

この貝類館は西宮市が運営している施設であり、環境学習都市の取り組みの一環として、地元・西宮の自然に息づく生き物や環境も、クローズアップして紹介しています。

アクセスは阪急西宮北口・阪神西宮・JR西宮から阪神バス

貝類館へのアクセスは、阪急西宮北口・阪神西宮・JR西宮の各線から出ている「マリナパーク行き」の阪神バスに乗ると便利。

バスに揺られて約20分、最寄りのバス停「マリナパーク南」で降りると、潮風がふわり。街から少しバスに乗るだけで、海沿いのちょっとしたリゾート感を感じられて胸が高鳴ります。

すぐ近くの存在感のあるこちらの建物が「西宮市貝類館」です。

スタイリッシュな貝のロゴマークが目印。

光の抜ける回廊を進みます。

オオシャコガイが出迎える入口に着くと、まるで秘密基地にたどり着いたようなワクワクを感じます。

世界の貝が並ぶ5mものモニュメントがとても印象的!

建物の中は水色と白を基調とした広い空間に光が差し込み、なんだか海の中のよう。

館内はワンフロアでバリアフリーのため、車いすやベビーカーでもほぼすべての展示を楽しむことができます。屋内展示なので、雨の日も楽しめるのはうれしいですね。

見て、触れて、感じて楽しめる展示の見どころをレビュー

今回取材に答えて下さったのは、西宮市貝類館の学芸員・高田良二さん。貝類館の魅力をたっぷりと教えていただきました。 取材を始めると、高田さんがさっそく大きな巻貝を持ってきて手渡してくれました。

「この博物館のテーマは、『見て 触れて 感じて』。このテーマの通り、博物館としては珍しく、来館者が展示物に触れられるようになっています。触るのも、写真撮影もOKです」

高田さんに勧められ、巻貝をそっと耳元に当てると、ザー…という波のような音が。 「波の音みたいに聞こえるでしょう。これは周りの空間の空気の音が共鳴して、風の音のように聞こえるんですよ。こんな風に手に取ったり、耳に当ててみたりして楽しむことができるんです」

高田さんによると、手で触れた感触や音を感じることができるため、子どもから大人まで、また視覚障害をお持ちの方も楽しんでいかれるそうです。

「貝は炭酸カルシウムでできているから、人が触れても形が縮んだり、もろくなったり、色があせるようなことはないんです。さすがに落としたりすると割れてしまいますが、普通に触れる分には丈夫です。

さらに貝は時間を経てもそのまま残ります。当館にも貝塚の一部や貝の化石を展示していますが、当時の大きさ、形のまま残っているんですよ」

来館者が貝を身近に感じられる展示の数々。貝類館の楽しみ方を教えてもらったところで、実際に回ってみましょう。

世界各地の貝と日本の貝

展示コーナーでは「大西洋の貝」、「インド・太平洋の貝」、「世界の陸産貝」、「日本の貝」と、地域別に貝の展示が行われています。

「地域によって人種などが違うように、貝も生息する地域によって違いがあるんです」と高田さん。

世界で最も多く貝類が住んでいるという「インド・太平洋の貝」は、形や色や大きさも様々。思わず見入ってしまいます。

世界地図に重なるように展示されている「世界の陸産貝」では、陸上で進化したことで、独特の形や色を持った姿が見られます。海の貝との違いも興味深い!

日本地図に貝が散りばめられているのは「日本の貝」。南北に長い島国と、海流に囲まれた環境が育んだ様々な貝類をはじめ、山岳地帯で個々に進化を遂げた日本固有種のカタツムリも多く展示されています。

ジオラマで学ぶ 海にすむ貝、陸・川・池にすむ貝

国や地域だけではなく、住む環境によっても生態の違いがある様子は「海にすむ貝類」、「陸・川・池にすむ貝類」の展示コーナーで観られます。

「海にすむ貝類」の展示では、砂浜と岩礁それぞれのジオラマ展示によって、自然環境の中で暮らすリアルな貝の姿を知ることができます。

浜に埋まった貝が呼吸をするために口を外に出す姿や、強い海流に流されてしまわないようにしっかりと岩にくっついている姿も。貝の暮らし方も多種多様ですね。

貝類の成長や運動能力、狩りの方法まで、詳しい生態が分かりやすく展示されています。

「陸・川・池にすむ貝」でも、貝の生きている環境をジオラマ展示で観られます。池や川、湖、田んぼなど様々な環境に順応した貝類の暮らす様子は、「身近な自然のこんなところに貝がいるかもしれないんだ…!」と目から鱗。

他の生きものとの共生関係や補食関係、生態についても写真やパネルで学ぶことができます。

化石も見れる!貝の起源と進化、分類

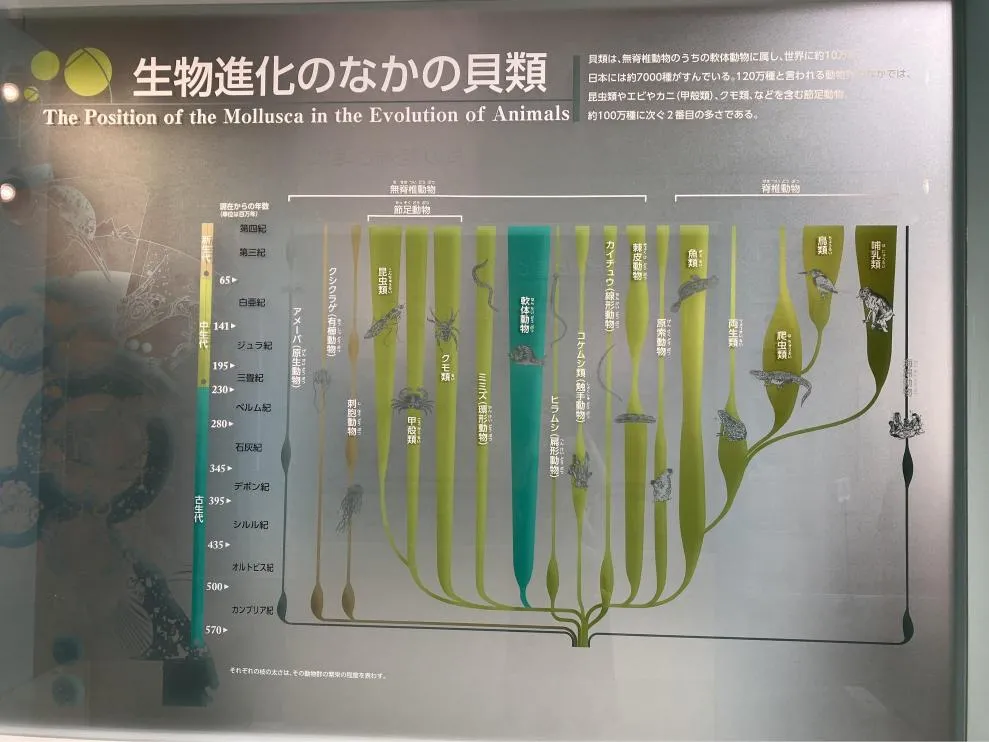

「貝は世界には約10万種もいるんです。昆虫や節足動物の次に種類が多いんですよ。起源を辿ると、貝がこの地球に誕生したのは5億5千年前と言われています。クラゲの次に生まれたとも言われています」と高田さん。

実はイカやタコも、貝類の仲間だそうです。

「貝の起源と進化」、「生物進化のなかの貝類」、「貝類の分類」などをテーマに、パネル展示などで詳しく解説。貝の化石も発見!いまの貝と形がそっくりですね。

世界中の珍しい貝の標本。黒田・菊池コレクション

貝類学を語るうえで外せないのが、黒田徳米(とくべい)博士。

「以前朝ドラで『日本の植物分類学の父』と称される植物博士・牧野富太郎さんが取り上げられましたが、黒田徳米さんは貝類学における牧野富太郎さんのような存在。日本で貝類学の礎を築いた先生です。

海洋生物の研究をなさった昭和天皇に、貝類学の御進講を行われた先生で、晩年まで昭和天皇との交流があったそうです」

高田さんが続いて紹介してくれたのは「黒田・菊池コレクション」、「黒田徳米」、「菊池典男」のコーナー。

生涯を通して貝類学の研究を行い、晩年西宮で研究を続けた黒田徳米先生の標本や文献類が、この西宮市貝類館で収蔵されています。

さらに、西宮市貝類館の開設に尽力したのが西宮市の医師・菊池典男氏。幼少期より貝類に関心があり、医業の傍ら世界中の貝を集め、自宅に研究室・資料室を作って黒田先生の研究活動を支えました。

両者が集めた各地の美しい貝類は必見です。

ユニークでかわいいカタツムリウム

エントランスを奥に進むと、円形の大きな展示テーブルに並んだアクリルケージの中で、9種類のカタツムリたちが活動している様子を見られます。

高田さんによると、カタツムリは雨の日にはアジサイの葉の上などで活動している様子が観察できますが、1年の中で半分くらいは眠って過ごし、また残りの半年も雨の日以外は葉の影などで殻の中に隠れてほぼ動かずに眠っていることが多いそう。活動しているカタツムリを通年観察できるのは、管理下ならではです。

枝の上やアクリルケージの壁面をゆっくりと這いながら動く様子が愛らしく、ついゆっくりと眺めてしまいます。

縄文時代の湖底遺跡、粟津貝塚

今から約4500年前、縄文時代の琵琶湖の湖底遺跡「粟津貝塚」。日本では珍しい淡水の貝塚です。

西宮市貝類館では、粟津貝塚の一部をそのまま切り取って運んできたものを、剥離標本で展示しています。大量の貝殻…、これがリアルな貝塚の姿なんですね。

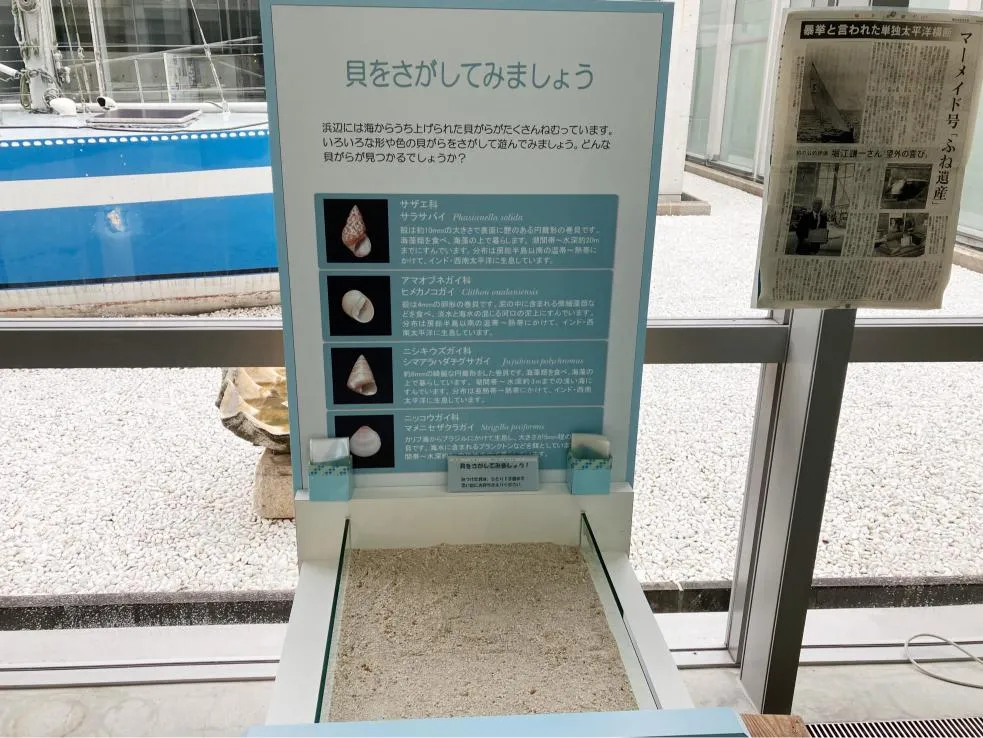

自分で探した貝を持ち帰れるコーナーも

館内には小さな砂場コーナーがあり、自分で貝殻を探せるコーナーも。見つけた貝は一人10個まで持ち帰りOK!

私も探してみましたが、砂の中から小さな貝殻を探すのに夢中に。

隣では、子どもがお母さんと一緒に楽しく貝を探す姿も。家族で楽しめるのもうれしいポイントです。

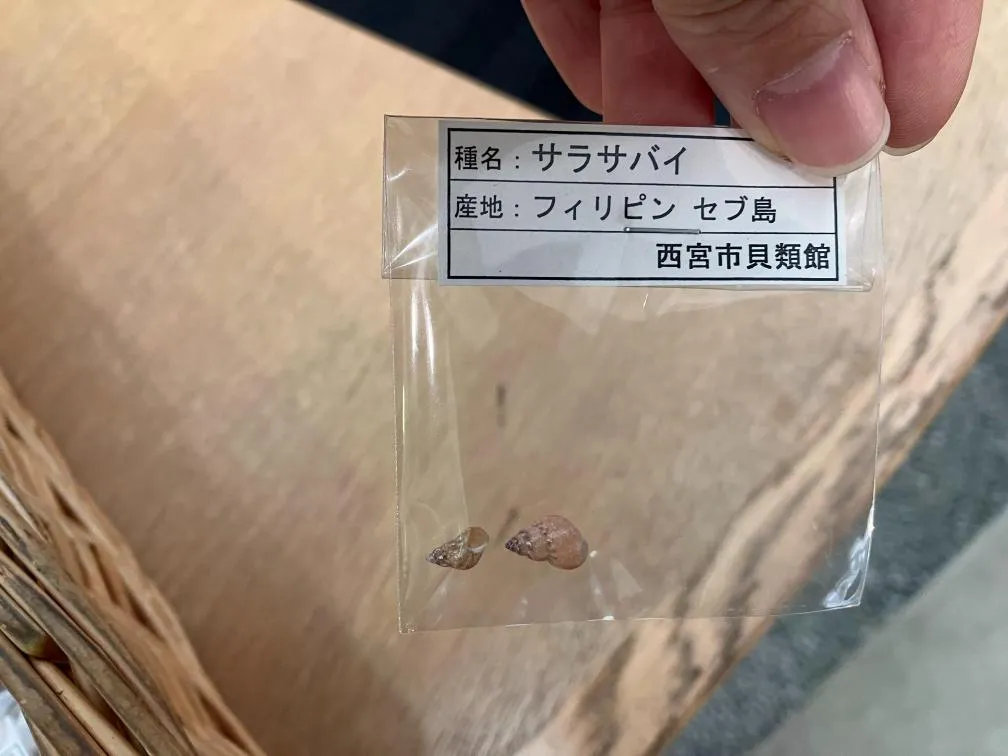

来館者には貝のおみやげ

来館者には、貝殻のお土産をプレゼント。貝の種類名と、産地が書かれています。

私が頂いたのはフィリピンセブ島のサラサバイ。小さくてキュート!訪れた日のワクワクした気持ちと一緒に持ち帰り、帰宅後もどんな貝なのか調べてみるなど、楽しみと学びが続きます。

ヨットと安藤忠雄建築も大きな魅力

「実は、貝類を見に来る方のほかに、冒険家・堀江謙一さんのヨットを目当てに来られるヨットファン、そして安藤忠雄さんの建築ファンの方も多いんです」と高田さん。

海洋冒険家・堀江謙一氏のマーメイド4世号

中庭の真っ白な砂利に浮かぶように展示されているのが、堀江謙一氏のマーメイド4世号。堀江謙一氏は、当時前人未到と言われた、ヨットによる太平洋横断を成し遂げた海洋冒険家です。

彼と共に海を渡ったヨットは世界に14台あり、ここ西宮浜から出発して世界に出航したことから、その一つが同館で展示されています。

館内からはヨットの外観しか見ることはできませんが、内装の写真や堀江謙一氏の冒険の軌跡についても写真やパネルで紹介されています。

安藤忠雄氏の設計の建築も楽しめる

貝類館の建物は、安藤忠雄氏の設計。風を受けるヨットの帆をイメージした曲線的なデザインと、打ちっぱなしのコンクリートが特徴的です。

館内はブルーと白で統一されており、天井や大きな窓から入ってくる柔らかな光も相まって、海の中を思わせます。

高田さんによると、安藤忠雄の建築巡りで来られる方や、写真撮影を楽しんでいく方も多いそう。

安藤忠雄建築の中で過ごす時間も、楽しみの一つですね。

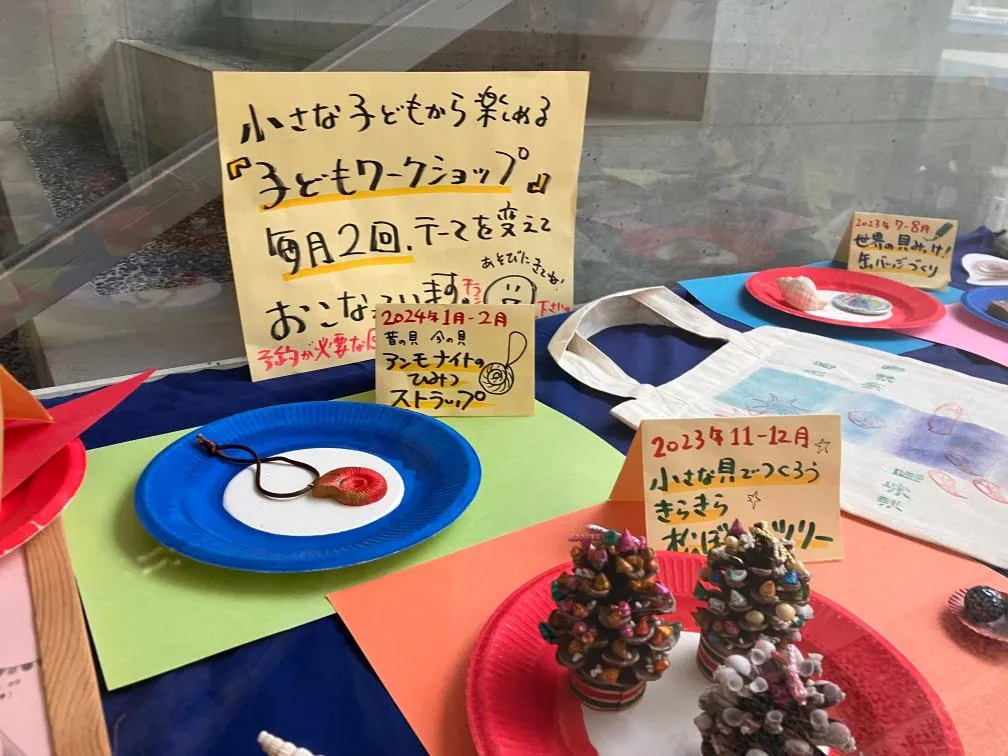

西宮市貝類館のイベントやワークショップ

西宮市貝類館では、ワークショップや実習、講座など様々なイベントを開催しています。

貝殻を使った工作、学芸員が講師を務める生きもの観察や化石発掘などの実習、浜辺でのフィールドワークなどが企画されており、より深く楽しく貝類を知れるイベントがたくさんあります。

こども向けのイベントは人気で、応募多数により抽選になることも。予約なしで参加できるイベントも休日に多く開催されているので、ぜひ親子で参加してみては。イベント情報はホームページまたはInstagramにて。

西宮市貝類館の基本情報

最寄駅からのアクセスと駐車場

貝類館へのアクセスは、阪急西宮北口・阪神西宮・JR西宮の各線から出ている「マリナパーク行き」の阪神バスに乗り、「マリナパーク南」下車すぐ(バスの所要は約20分)。

乗用車の場合は、館の南西側に駐車場があります。収容台数3台、満車の場合があるのでご了承を。駐車場への詳しい行き方は、公式ホームページを確認。

営業時間や入館料金など

| スポット名 | 西宮市貝類館 |

| 営業時間 | 10:00~17:00(入館は~16:30) |

| 休館日 | 休館日 水曜(祝日の場合は翌日)、12月29日~1月3日 ※7月20日~8月31日は無休 |

| 入館料 | 一般(高校生以上)200円、小中生100円、幼児無料 |

| 問い合わせ | 0798-33-4888 |

| アクセス | 阪急西宮北口駅・阪神西宮・JR西宮→阪神バス・マリナパーク南停下車すぐ |

| 住所 | 西宮市西宮浜4-13-4【MAP】 |

| URL | https://www.nishi.or.jp/bunka/bunka/kairuikan/index.html |

西宮市貝類館の感想

海風感じる街にある、海の中にいるような不思議な空間で、身近でありながら実は奥が深い貝類の生体や魅力に触れることができる「西宮市貝類館」。

貝類について深く学べるのはもちろん、実際に触れて感じて知ることもできる展示や、詳しくて分かりやすいパネルの解説も魅力的でした。さらに安藤忠雄建築やヨットの展示もあり、まさに子どもから大人まで楽しめるミュージアム。

ぜひ家族、友人、カップルで貝類の不思議な魅力に魅了されるひと時を過ごしてみては。

西宮市貝類館周辺のランチ・グルメ・手土産情報

西宮市貝類館に行く際のランチは、阪急西宮北口駅の周辺で探すのもおすすめ。西宮の名所・西宮神社や、その周辺にある名物グルメの有名店もあわせてチェックしてみて。

西宮市貝類館を訪れる際のランチは、阪急西宮北口駅周辺もおすすめ!なかでも、ゆっくり過ごせるおしゃれなランチのお店はこちらをチェック!

西宮といえば、福の神えびすさまを祀る「西宮神社」にも訪れたい!西宮神社の詳しい見どころや、お守り、おみくじなどの授与品はこちらをチェック!

西宮神社周辺には、名物グルメがたくさんあります。あわせて立ち寄りたいおすすめ店はこちらをチェック!

西宮・夙川エリアは実はパン激戦区。お土産にもぴったりの、おすすめパンのお店はこちらをチェック!

この記事を書いたのは… TOKK情報部

「TOKK情報部」は、TOKKの読者から構成されている組織です。大阪・兵庫・京都の阪急沿線エリアを中心に、関西で長年暮らしているメンバー揃い。年代、性別もさまざま。グルメ/観光/エンタメ/歴史/アート/イベントなど、様々なジャンルに興味・関心をもち、沿線ライフを日々楽しんでいる「TOKK情報部」が、TOKK読者ならではの目線で取材した記事をお届けします。

この記事を企画・編集したのは… TOKK編集部I

京都在住。休日の過ごし方はもっぱら京都のまち歩き。美術館や社寺、お笑いライブがとくに好き。花より団子。

阪急沿線情報紙「TOKK」は今年で創刊から50年目を迎える情報紙で、関西私鉄・阪急電車沿線のおでかけとくらし情報を毎月1回、各30万部発行するメディアです。取材のこぼれ話やお店の方から聞いたお話や、くらしの中で気になる情報を毎日更新中です。

【Twitter】@hankyu_tokk

【Instagram】@tokk_hankyulocalmedia

- 掲載店舗や施設の定休日、営業時間、メニュー内容、イベント情報などは、記事配信日時点での情報です。新型コロナウイルス感染症対策の影響などにより、店舗の定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。また、お出かけの前に各店舗にご確認いただきますようお願いいたします。

- 価格は記事配信日時点での税込価格です。