苔の世界。神秘的でしっとりした阪急沿線の緑の絶景【TOKK2024年6月号】

2024.05.25特集

手入れの行き届いた日本庭園で見る、しっとり一面に広がる苔。

建築や造形の世界観をより引き立たせてくれる苔の魅力を紐解く。

今回教えてくれたのは… 植彌加藤造園 庭園部 出口健太さん

江戸時代から造園業を営む植彌加藤造園で、一級造園技能士、樹木医として無鄰菴の庭園の管理・修繕などを行っている。好きな苔はコバノチョウチンゴケ。

目次

苔の魅力

日本人の美意識に訴える根がない植物、苔

苔は陸上生物の祖先とも言われ、その種類は世界中で2万種もあるとされる。日本国歌「君が代」にも歌われ、苔が生(む)すことを時間の長さの表現に使われるほど、日本人に馴染みが深い。そんな苔の魅力を紐解くべく、美しい苔が見られる日本庭園のある京都・岡崎の無鄰菴(むりんあん)を訪ねた。

苔は手がかかる植物?

無鄰菴は近代日本庭園の傑作とも呼ばれており、その半分近くを苔が占めている。もふもふの苔類に覆われた、鮮やかな緑の庭園。「無鄰菴には50種以上の苔があります」と話すのは、無鄰菴の管理をする植彌加藤造園の出口さん。苔の特徴を尋ねてみると「苔は、水が好きで根がないんです」とのこと。根のように見えるものは仮根(かこん)と呼ばれ、体を支えるための繊細なもの。根の代わりに苔は、体全体で水分を吸収・光合成していて、暑さにも寒さにも乾燥にも弱く、苔の上に葉が落ちるだけで、光合成ができなくなるのだそう。それゆえこまめな落ち葉掃除や除草が必要になることから、無鄰菴のような苔の多い庭は本当に手がかかると言う。

「夏場に水をやる場合は、時間帯なども気をつけないと、その水が気温によって熱湯のようになるんです」。とはいえ、過度な手入れも苔を甘えさせてしまい、ある程度は自然に任せる部分も必要で、そのさじ加減が難しいのだそう。では道端などに生える苔との違いはという疑問には「種類ですね。苔にも乾燥に強いもの、湿った環境を好むもの、日なた向きなど苔の性質も様々なんです。枯れているように見えても水をやるだけで開き、復活する乾眠(休眠)という特性の苔も。また手がかかるように見えて、ゼニゴケなど繁殖力がとにかく強く、生育の早い苔も」と出口さん。専門家でも顕微鏡を覗かないと区別がつかない場合も多く、その独特な生態系も苔の魅力の一つなのだ。

なぜ日本人は苔を美しいと感じるのか

苔は、空気中から水分を吸収するため、湿度の高い日本にぴったりの植物。日本庭園の様式の一つである枯山水の庭では、水を使用せずに山や水を表現するため苔が使用されるという。花など派手なものはつけないが、年中見ることができる苔。その健気さは侘び寂びを〝美〟と感じる日本人の美意識にしっとりと寄り添っているよう。

今年は、新芽が雨の時期を経て、より鮮やかに美しく輝く苔を愛でに出かけてみたい。

代表的な苔6種類

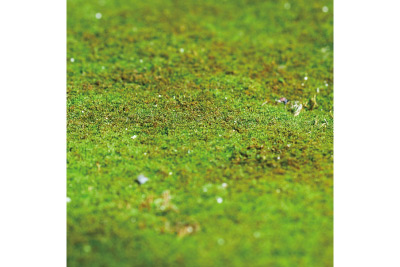

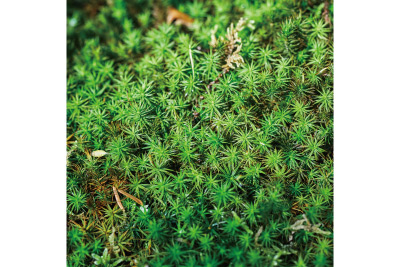

雨上がりのしっとりと濡れた状態が一番美しいとされる苔は、日本では約1,800種。今回は日本庭園や苔テラリウムなどでよく見る6種類を紹介。

ホンモンジゴケ

葉は短く、芝生のように生える。銅イオンが濃い中で生育できる珍しい苔で、この苔があると周囲に銅製の何かがあることがわかる。

スナゴケ

日光や乾燥に強く、砂地を好むことが名の由来。水を含んだ時、小さな星が開いたような可愛らしい形になる。

コバノチョウチンゴケ

春に蛍光色のような鮮やかな黄緑色の新芽をつける。提灯のような胞子嚢をつけ、乾燥すると葉を巻く。

ホソバオキナゴケ(シラガゴケ)

日本庭園や盆栽でよく使用され、日なたで乾燥すると葉が白くなることから「シラガゴケ」と呼ばれることも。細長い葉が特徴。

ハイゴケ

地面を這うように育つことが名の由来。苔玉などによく使用され、網目状に生える苔の中でも、比較的丈夫な苔。

スギゴケ

日本庭園などで最もよく見られ、直立する苔。背丈が10cmになることもあり、ツンツンとした葉が特徴的。

【京都】素朴で味わい深い、山縣有朋が愛した苔生す名庭「無鄰菴」

1894年から1896年にかけて元老・山縣有朋が岡崎に造営した別荘。東山を借景とし、芝を主役にした当時では斬新な庭を山縣の指示により七代目小川治兵衛が作庭。水が豊富にあるこの庭では、次第に芝より苔が増え、現在は半分近くを占めるほど。自然趣向の庭園は作庭が趣味だった、山縣の故郷である山口県を再現したとも言われる。野趣に富んだ里山の風景や滝に小川が楽しめる園内には、木造二階建ての母屋や茶室、無鄰菴会議が行われた洋館などもある。

琵琶湖疏水の流れを生かした無鄰菴では、50種以上の苔を見ることができる。6月にはクチナシなど、季節によって咲く派手さはないが様々な美しい花との共演も見どころの一つ。

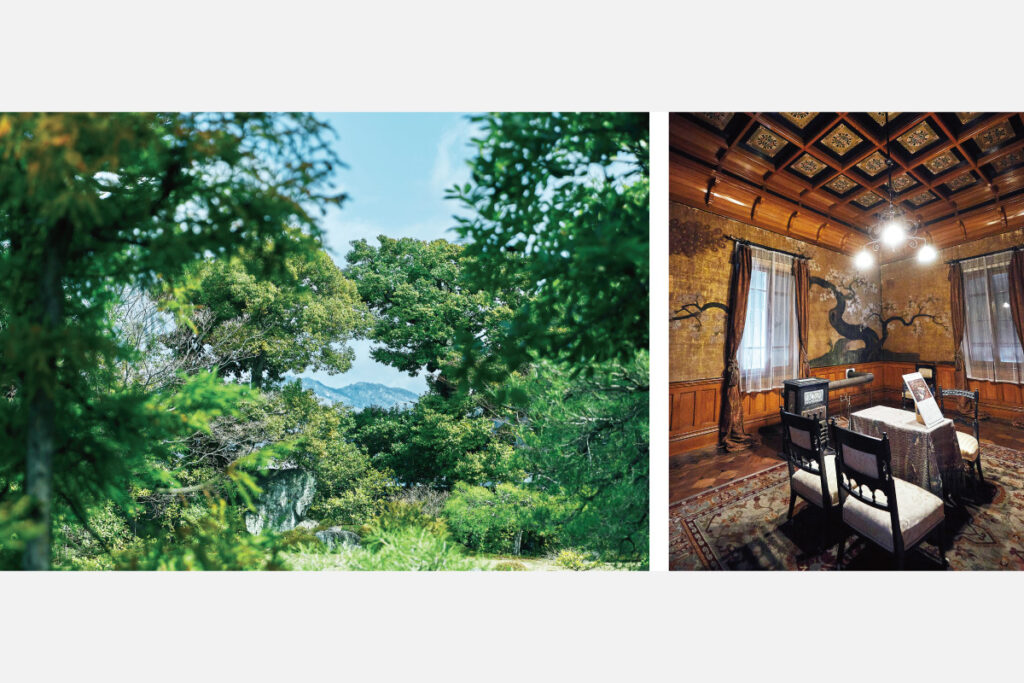

左/園内の管理は「山縣の造営の意図」を今でも大切にしており、高木を剪定し葉の間から比叡山が見えるようにしているのもその一つ。

右/日露外交を決めた、無鄰菴会議が行われた洋館の一室。二重の格天井、壁に狩野派の特徴を持つ金碧障壁画という豪華な部屋は、一見の価値あり。

| スポット名 | 無鄰菴 |

| 料金 | 一般600円(5月は900円、価格は季節によって異なる)※要事前入場予約。 |

| 時間 | 9:00~18:00(10~3月は17:00まで)※最終入場は閉場の30分前まで。 |

| 問い合わせ | 075-771-3909 |

| アクセス | 阪急京都河原町駅→市バス・神宮道停下車 約7分、または阪急烏丸駅→地下鉄・蹴上駅下車 約7分 |

| 住所 | 京都市左京区南禅寺草川町31【MAP】 |

| 備考 | 洋館特別展示Mosslight-LED「苔むすテラリウムの魅力」展 5月31日~7月17日、「モスモスな苔にさわる!→お庭で観察会。」6月14日 要予約。 |

| URL | murin-an.jp/ |

【京都】奥嵯峨の尼寺で神秘的な苔に包まれて…「祇王寺」

奥嵯峨に草庵を構える祇王寺は、白拍子・祇王が母や妹と共に出家した悲恋の尼寺。湿度の高いこの地域は、苔にとって絶好のロケーションで、しっとりやわらかな苔の絨毯と青モミジの競演が見物。梅雨から夏にかけて、輝く緑の絶景を楽しむことができる。ビロードのような美しい苔が維持されているのは、毎日2回の水やりと、こまめに落ち葉を掃除する職員の方のおかげ。苔庭の苔は約30種以上あり、境内に生える一部の植物を説明する棚も用意されているので、あわせてチェックして。

参道奥にある草庵の丸窓・吉野窓に差し込む光とその影、そして緑の葉が鮮やかな色彩を映し出す。「虹の窓」と呼ばれる神秘的な美しさも堪能したい。

| スポット名 | 祇王寺 |

| 料金 | 大人300円、小中高生100円、大覚寺との共通拝観券600円(大人のみ) |

| 時間 | 9:00~16:30(受付終了) |

| 問い合わせ | 075-861-3574 |

| アクセス | 阪急嵐山駅下車 約31分、または阪急嵐山駅→市バス・嵯峨釈迦堂前停下車 約13分 |

| 住所 | 京都市右京区嵯峨鳥居本小坂町32【MAP】 |

| URL | https://www.giouji.or.jp/ |

【京都】苔の緑と半夏生(はんげしょう)の白が織りなす美しき世界「両足院」

祇園近くにある両足院は、通常は非公開の寺院。初夏のこの時期だけは特別に公開されており、その見どころの一つが苔と半夏生が美しい庭園。

桃山時代に作庭された枯山水庭園の方丈前庭を抜けると、京都府指定名勝にも指定された半夏生のある書院前庭が現れる。雨が降ると苔が輝き、“雨が似合う庭園”と呼ばれるのも納得の美しさ。池泉回遊式で、池の周りに群生する、葉を白く変化させた半夏生と苔の鮮やかな緑が交じり合う凛とした世界を存分に味わいたい。

方丈までの唐門前庭も、築山に白砂に苔、飛び石で作られており見事な造形美にため息が漏れる。

| スポット名 | 両足院(りょうそくいん) |

| 時間 | 【初夏の特別拝観】6月1日~7月14日 12:00~16:00 |

| 料金 | 大人1,000円、中高生500円 ※庭園散策はなし。人数限定の庭園散策プラン(要予約)もあり。 |

| 問い合わせ | 075-561-3216 |

| アクセス | 阪急京都河原町駅下車 約9分 |

| 住所 | 京都市東山区小松町591【MAP】 |

| URL | ryosokuin.com |

【西宮】北山山荘の庭園で見つける緑鮮やかな苔「北山緑化植物園」

緑豊かな山々に囲まれた植物園では、多年草を組み合わせた花壇が充実。園内にある北山山荘は数寄家造りの母家と日本庭園が一体となり、落ち着きのある佇まいを見せている。四段の滝に、灯籠(とうろう)や飛び石、季節の草木が巧みに配置された庭園美は必見。約16種の苔を見ることができ同園のホームページから「コケ散策マップ」をダウンロードすることも。マップ片手に、園内の植物や苔をじっくり愛でてみては。

季節に合わせた園芸教室を年間約18回開催しており、苔の教室が開催されたことも。詳細はホームページにて確認を。

| スポット名 | 西宮市北山緑化植物園 |

| 料金 | 入園無料 ※北山山荘では呈茶(抹茶、和菓子付き。500円)も。3〜6月、9〜11月の金・土・日曜(4・5・10・11月は祝日も実施) |

| 時間 | 入園自由(各施設は10:00~16:00) |

| 休園日 | 無休(北山山荘など各施設は水曜休。祝日の場合は翌日休) |

| 問い合わせ | 0798-72-9391 |

| アクセス | 阪急夙川駅→阪急バスまたはさくらやまなみバス・柏堂町停下車すぐ、または阪急甲陽園駅下車 約30分 |

| 住所 | 西宮市北山町1-1【MAP】 |

| URL | https://www.nishi.or.jp/kotsu/kankyo/hanatomidori/shokubutsuen/index.html |

苔を育てる

庭園で苔の魅力に触れたら、自宅でも苔に親しんでみよう。

【神戸三宮】ガラスの器に入った、キラキラ輝く苔テラリウム「Green Planet

グリーンプラネット」

2021年に兵庫初のテラリウム専門店としてオープンしたGreenPlanet。「本物の植物を使うこと」がモットーで、日陰などを好むホソバオキナゴケやヒメハイゴケなど約10種類の苔をメインに、専属作家の森真友美さんの苔テラリウムが並ぶ。初心者でも育てやすいよう、GreenPlanetオリジナルのテーブルランプ付きのものを販売。苔テラリウムのオーダーメイドも受け付けている。

家に庭などがない人でも気軽に始めやすく育てやすいと人気。育てる上での相談はもちろん、植え替えなどのメンテナンスができるのもうれしい。作品は30,000円~(ライトスタンド込)。

| スポット名 | Green Planet |

| 時間 | 11:00~19:00 |

| 定休日 | 無休 |

| 問い合わせ | 078-392-0650 |

| アクセス | 阪急神戸三宮駅下車 約7分 |

| 住所 | 神戸市中央区三宮町3-7-12【MAP】 |

| URL | https://green-planet.jp/ |

【宝塚】老舗園芸店が手掛けた、苔と親しめる遊び場「陽春園 PARCOGIOCHI(パルコジョッキ)」

早くから苔に注目したショップを展開するのは、老舗園芸店の陽春園。熱帯植物など珍しい植物もそろう中、苔が多くを占める同店では、店長の濱嵜さんが手掛けた苔テラリウムのほか、タマゴケ、ヒノキゴケなど苔単体の購入も可能。また苔テラリウムの製作体験も開催し、自分だけの箱庭のような世界を作り上げることができる。併設のカフェで、自慢の苔パフェを味わいながら苔を思う存分堪能したい。

PARCOGIOCHIとは、イタリア語で遊び場の意。延べ1,200人が体験したという人気の「苔テラリウム製作体験」は、1人から参加可。要事前予約で定員10人。2時間 5,000円(デザート付き)。

| スポット名 | 陽春園 PARCOGIOCHI(パルコジョッキ) |

| 時間 | 10:00~18:00 |

| 定休日 | 無休 |

| 問い合わせ | 0797-88-2112 |

| アクセス | 阪急山本駅下車 約10分 |

| 住所 | 宝塚市山本台1-6-33【MAP】 |

| URL | https://yoshunen.co.jp/ |

▼季節の花▼

【2024年最新】絶景!関西の紫陽花の名所と穴場7選

大阪池田・久安寺のあじさいは見応え抜群!【2024年】見どころ・アクセス・駐車場

阪急沿線で水無月の散策。雨の季節の伝統行事と花【TOKK2023年6月号】

- 掲載店舗や施設の定休日、営業時間、メニュー内容、イベント情報などは、記事配信日時点での情報です。新型コロナウイルス感染症対策の影響などにより、店舗の定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。また、お出かけの前に各店舗にご確認いただきますようお願いいたします。

- 感染症対策を行いながら、取材・撮影をしております。

- 価格は記事配信日時点での税込価格です。

関連キーワード