【阪神間お散歩マップ】喫茶・酒造・住宅から阪神間モダニズムを味わう時間旅行へ~ライフスタイル編~

2025.10.01おでかけ

阪神間に現存する、モダニズム建築や多彩な文化を紹介する冊子「阪神間お散歩マップ」。

今年度は阪神沿線を中心に生活様式の中でも、喫茶店や灘の酒蔵、文化人・酒造家の住まいなどを取り上げ、阪神間モダニズムの魅力をより一層感じられる「阪神間お散歩マップ~ライフスタイル編~」を2025年10月1日から無料配布します。

そんな阪神間の時間旅行を楽しめる「阪神間お散歩マップ~ライフスタイル編」をご紹介します。

#阪神間モダニズム #阪神間お散歩マップ #ライフスタイル #レトロ建築 #喫茶店 #酒造 #住宅 #兵庫 #西宮 #芦屋 #阪神電車

目次

阪神間モダニズムとは

大阪と神戸に挟まれた、六甲山を背景とする地域「阪神間」。

明治時代、鉄道の開通とともに自然豊かで風光明媚なこの土地に、大阪・船場の商人や企業経営者らが別荘を建て始め、やがて本宅も移り、郊外住宅地としてめざましい発展を遂げました。

そんな財界人たちが担い手となり、大正から昭和にかけて花開いたのが「阪神間モダニズム」です。大阪の大きな経済力に支えられた和の伝統文化と、世界に開けた港を持つ神戸のハイカラな異国文化。和と洋、伝統とモダン…異なる二つの文化が融合し生み出された芸術やライフスタイルは、今もなお、多くの人々の心をつかんで離しません。

また、忘れてはならないのが、銘醸地「灘五郷」の酒造文化です。地域の発展を願った酒造家たちは、酒造がもたらした富を芸術、文化、教育の支援や建築に惜しみなく注ぎ込みました。

今回は、当時のモダンなライフスタイルを今に引き継ぐ「喫茶」「酒造」「住宅」の三つのテーマで構成。阪神間に息づくスピリットを味わいに、モダン散歩へ出かけましょう。

阪神間モダニズム感じるスポット

下記の写真の各スポットの場所は、OSAMPOMAPに記載しています。

a「山本清記念財団〈旧山本家住宅〉」(西宮市)

| 施設名 | 山本清記念財団〈旧山本家住宅〉 |

| 時間 | 火~土曜の平日10:30~15:30(入館は~15:00)開館 ※前日までに要予約。 |

| 料金 | 有料 |

| 問い合わせ | 0798-73-6677 |

b「武庫大橋」(西宮市)

大正15(1926)年、国道改修の際に造られたアーチ橋。昭和元年に運用開始。

c「今津小学校旧校舎〈六角堂〉」(西宮市)

2025年9月現在見学休止中。

e「富田砕花旧居」(芦屋市)

| 施設名 | 富田砕花旧居 |

| 時間 | 水・日曜の10:00~16:00(入館は~15:00)開館 |

| 料金 | 無料 |

| 問い合わせ | 0797-38-2115 |

f「業平橋」(芦屋市)

阪神国道の建設に伴い、大正14(1925)年に竣工した。今も当時の姿を留めている。

g「芦屋川の文化的景観」(芦屋市)

芦屋川流域には業平橋のほか、歴史文化遺産があり、文化的景観を形成している。

喫茶文化 憩いのサロン

次世代にも受け継ぎたい 喫茶店はまちの文化サロン

明治期から、新しい西洋文化を積極的に取り入れた阪神間。コーヒーや紅茶は、すでに暮らしの中に

浸透し親しまれていました。大正から昭和初期には喫茶店も生まれ、社交的な気風の中、カフェ文化が花開き、ソーダ水やサンドイッチなどを楽しむようになっていました。高度成長期には、軽食のメニューも充実した、モダンな喫茶店があちこちに誕生します。

社交の場でもある憩いの喫茶店。モダニズムの気風が阪神間には息づいています。

「ファミリー喫茶レマン」(芦屋市)

「ファミリー喫茶レマン」もそんな店の一つです。テレビドラマのロケ地にもなったノスタルジックな店内は、古き良き昭和の喫茶店そのもの。

天井の装飾や照明などは、営業を始めた55年前から大切に受け継がれ、壁際には油彩画など、常連のお客さんの作品が飾られています。

で淹れるコーヒー430円もおすすめ。

「ファミリー喫茶レマン」は駅前の商店街にある。サイフォンで淹れたコーヒーやハンバーグ定食、海老フライ定食など洋食が人気。

| 施設名 | ファミリー喫茶レマン |

| 時間 | 8:00~19:00(LO) |

| 休日 | 不定休 |

| 住所 | 芦屋市打出町1-17 |

| 問い合わせ | 0797-31-2431 |

| アクセス | 阪神打出駅下車すぐ |

| URL | https://www.instagram.com/uchide.leman/ |

「珈琲 花」(芦屋市)

「珈琲 花」は、古民家や古い家具の良質な古材を用いたインテリアが落ち着いた雰囲気を醸していま

す。

注文してから焼き上げる大人気の手作りスフレをゆっくりと待ちながら、アートブックを眺めたり、会話を楽しんだりするのにぴったりです。

「珈琲 花」は、焼きたてのスフレと、丁寧に淹れたドリップコーヒーが評判。コーヒーは、神戸の萩原珈琲の豆を使用。

| 施設名 | 珈琲 花 |

| 時間 | 9:00~18:00 |

| 休日 | 水曜、第2・4火曜休 |

| 住所 | 芦屋市精道町4-14 |

| 問い合わせ | 0797-35-3987 |

| アクセス | 阪神芦屋駅下車 徒歩約3分 |

| URL | http://coffeehana.com/ |

「喫茶K」(西宮市)

窓の外に公園や庭が見える、広々とした「喫茶K」。

店内は、高度成長期に流行したミッドセンチュリーモダンのデザインです。

懐かしい味わいの洋食やデザート、ドリンクなどが楽しめ、レトロモダンな雰囲気を味わうことができます。

「喫茶K」は70席の広々とした空間。ハンバーグ、トンカツなどの洋食やレモンスカッシュなど懐かしいメニューがそろう。

| 施設名 | 喫茶K |

| 時間 | 8:00~19:00 |

| 休日 | 日曜、祝日休 |

| 住所 | 西宮市石在町10-1 |

| 問い合わせ | 0798-23-4120 |

| アクセス | 阪神西宮駅下車 徒歩約15分 |

| URL | https://hanshin-enkachi.com/column/2024-08-01-6280/ |

「甲子苑」(西宮市)

昭和30年代の雰囲気をとどめた「甲子苑」は、現オーナーのお父さんが創業。写真家や画家との交友

があり、店で展覧会も開催。壁に飾られている油彩画はその名残。

現在は、近隣の方や、地域に詳しい識者などが集うサロンにもなっています。

「甲子苑」は阪神甲子園球場のすぐ近くにある。パフェやミックスジュースのほか、マスター

が作る焼きめしやカレーライスも好評。

| 施設名 | 甲子苑 |

| 時間 | 9:00~18:00 |

| 休日 | 月曜休 |

| 住所 | 西宮市甲子園七番町20-14 |

| 問い合わせ | 0798-41-4646 |

| アクセス | 阪神甲子園駅下車 徒歩約5分 |

| URL | https://www.instagram.com/ko_shien_1962/ |

酒造文化 時代をリード

日本一の酒どころ灘五郷 先取りの精神とモダニズム

西宮市から神戸市にかけては、灘五郷と呼ばれる日本一の酒どころ。江戸時代から酒造りが盛んでした

が、それには三つ理由があります。

「酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館)」(西宮市)

「酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館)」は酒蔵館(旧辰馬本家酒造本蔵)と記念館で構成され、酒造りの歴史や文化を伝える。ガイドツアーなども開催。

| 施設名 | 酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館) |

| 時間 | 10:00~17:00(入館は~16:30) |

| 休日 | 火曜(祝日の場合は翌平日) |

| 料金 | 時期により異なる |

| 住所 | 西宮市鞍掛町8-21 |

| 問い合わせ | 0798-33-0008 |

| アクセス | 阪神西宮駅下車 徒歩約15分、 阪神西宮駅→阪神バス交通公園前停下車すぐ |

| URL | https://sake-museum.jp/ |

一つ目は米。酒の原料になる優れた酒米の山田錦が兵庫県で盛んに作られるようになりました。二つ目は水。江戸時代には櫻正宗の六代目山邑太左衛門が酒造りに最適な伏流水「宮水」を発見、宮水で仕込んだ酒は夏を越すと「秋上がりの酒」と讃えられました。宮水は今も酒造りに用いられています

三つ目は人。丹波地方から、高い技術を持った杜氏が毎年酒造りにやってきました。また、灘の酒は樽廻船で大消費地の江戸に大量に運ばれて「下り酒」と称賛されたことも見逃せません。

酒造りの好条件がそろった灘五郷では、本嘉納家(ほんかのうけ)<菊正宗>、白嘉納家(はくかのうけ)<白鶴>、辰馬本家(たつうまほんけ)<白鹿>など巨万の富をなす酒造家が生まれました。彼らはその富で西洋の新しい技術を積極的に取り入れ、酒造りの工程を合理化し、事業を拡大。

木造の酒蔵がレンガ造りになり、精米の動力が水車から蒸気機関に代わりました。さらに、教育施設設立のための寄付もしています。

「旧辰馬喜十郎住宅」(西宮市)

「旧辰馬喜十郎住宅」は酒造業を営む南辰馬家初代当主が明治期に建てた洋風建築。かつてはレン

ガ造りの酒蔵や店とつながっていた。

| 施設名 | 旧辰馬喜十郎住宅 |

| 料金 | 無料 ※見学は外観のみ。 |

| 住所 | 西宮市浜町8-5 |

| 問い合わせ | 0798-33-2074(西宮市文化財課) |

| アクセス | 阪神西宮駅下車 徒歩約18分、 阪神西宮駅→阪神バス交通公園前停下車 徒歩約3分 |

| URL | https://www.nishi.or.jp/homepage/shicyo/koho/shiseinews/2013/13_0910/201309101419_0804.html |

こうした先取りの精神は、ライフスタイルや建築にも反映されました。明治時代にレンガ蔵を造った南辰馬家の初代辰馬喜十郎は、蔵へ続く西洋風の自邸を建て、

八代目山邑太左衛門は大正時代、帝国ホテルを設計したフランク・ロイド・ライトに、モダンな別邸の設計を依頼しています。

「ヨドコウ迎賓館〈旧山邑家住宅〉」(芦屋市)

「ヨドコウ迎賓館〈旧山邑家住宅〉」はフランク・ロイド・ライトが、酒造業を営む山邑家の別邸として設計。大谷石を使用した外壁や飾り銅板などが特徴。

| 施設名 | ヨドコウ迎賓館〈旧山邑家住宅〉 |

| 時間 | 10:00~16:00(入館は~15:30) ※水・土・日曜、祝日のみ開館。 |

| 料金 | 大人500円、高校生以下200円 |

| 住所 | 芦屋市山手町3-10 |

| 問い合わせ | 0797-38-1720 |

| アクセス | 阪急芦屋川駅下車 徒歩約10分 |

| URL | https://www.yodoko-geihinkan.jp/ |

このように灘五郷の酒造家たちには、高い教養と先取りの精神を持ち合わせた知識人が多く、阪神間

モダニズムに多大なる影響を与えました。

住宅文化 融和するセンス

伝統とモダンと自然 そして快適さを求めて

大阪出身の洋画家・小出楢重(こいでならしげ)は、大正15(1926)年に芦屋に転居。翌年、友人の建築家・笹川愼一(ささがわしんいち)設計によるアトリエを建て、多くの名画を残しました。画室には高窓を配し、吹き抜けの壁一面も窓。ヨーロッパの民家を思わせる急勾配の屋根には、日本瓦が使われていて、モダンな洋式と融和しています。

楢重はこのアトリエに、ヨーロッパから持ち帰ったランプやフランス人形などを飾り、洋服を着て絵

画を制作しました。

「芦屋市立美術博物館〈小出楢重アトリエ〉」(芦屋市)

「芦屋市立美術博物館〈小出楢重アトリエ〉」の敷地内に洋画家・小出楢重のアトリエを復元し、公開している。喫茶店「カフェ・ド・ルポ」も併設。

| 施設名 | 芦屋市立美術博物館〈小出楢重アトリエ〉 |

| 時間 | 10:00~17:00(入館は~16:30) |

| 休日 | 月曜(祝日の場合は翌日)、展示替え期間 |

| 料金 | 展覧会により異なる |

| 住所 | 芦屋市伊勢町12-25 |

| 問い合わせ | 0797-38-5432 |

| アクセス | 阪神芦屋駅下車 徒歩約15分、 阪神芦屋・JR芦屋・阪急芦屋川駅→阪急バス緑町停下車 徒歩約3分 |

| URL | https://ashiya-museum.jp/ |

楢重のような文化人が阪神間を愛したわけは、恵まれた自然の風致とともに、移住した実業家や富

裕層、文化芸術を理解する人が数多く集まり、交流を深めていたことでした。それには、阪神・阪急といった鉄道の開通と、電鉄会社が中心となって進めた土地開発が契機になりました。

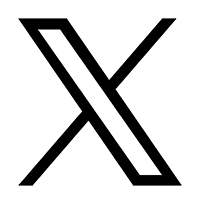

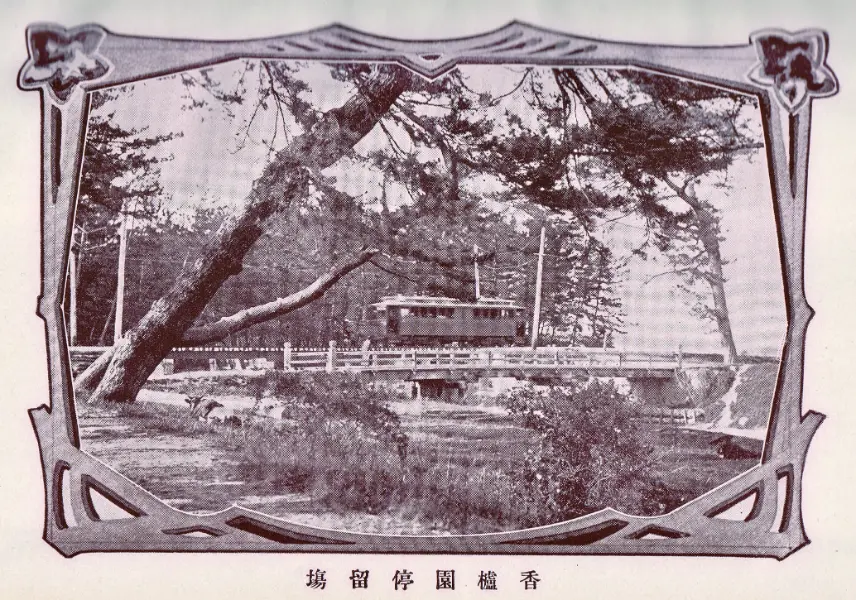

「西宮市立郷土資料館」には、当時の香櫨園、甲子園、苦楽園、甲陽園の絵はがきが展示され、別荘地

や行楽地としてにぎわう様子を伝えています。

「西宮市立郷土資料館」(西宮市)

「西宮市立郷土資料館」では、西宮の歴史に関する資料と文化財約4万点を収蔵し、その中から約250点を常設で展示。年に数回企画展示あり。

| 施設名 | 西宮市立郷土資料館 |

| 時間 | 10:00~17:00(入館は~16:30) |

| 休日 | 月曜(臨時休館あり) |

| 料金 | 無料 |

| 住所 | 西宮市川添町15-26 |

| 問い合わせ | 0798-33-1298 |

| アクセス | 阪神香櫨園駅下車 徒歩約6分 |

| URL | https://www.nishi.or.jp/access/hakubutsukan/kyodoshirokan/kyodoshiryokan.html |

こだわって仕上げた。

また、地場産業として栄えていた灘五郷の酒造家たちも、和洋の文化を融合させた、快適かつ近代的

なセンスあふれる住まいとライフスタイルを実践していました。

南辰馬家初代当主の私邸で、居留地にあった神戸英国領事館を模したともいわれる「旧辰馬喜十郎

住宅」は、日本人大工によって明治21(1888)年に建てられました。

2階建ての住居は、洋風でありながら畳の間もあるのが特徴です。かつては、レンガ造りの酒蔵と店につながっており、一体となった堂々たる景観を呈していました。当初から台所がなかったこの住居では、食事を店の台所から運ばせていたそうです。

れた当時、大正時代のまま。

芦屋の山手にある「ヨドコウ迎賓館」は、八代目山邑太左衛門の別邸として大正13(1924)年に建てられました。2階の応接室はシンメトリーなデザインの洋室で、大谷石(おおやいし)のマントルピースが備えられ、大きな窓からは絵画のように景観が望めます。

一方、3階の三間続きの和室は、太左衛門の強い要望で作られました。

2025年秋にリニューアル。

戦後復興期の昭和28(1953)年に建てられた「旧宮塚町住宅」は、公営住宅としては非常に珍しい石造建築です。石が使われたのは当時のセメント不足によるものですが、ごく普通の住宅にも、阪神間モダニズムの影響が表れています。

「旧宮塚町住宅」(芦屋市)

戦後復興期に建てられた市営住宅「旧宮塚町住宅」。石造りの外観が特徴的。内部をリノベーションし、店舗などに使われている。

| 施設名 | 旧宮塚町住宅 |

| 時間 | 営業時間、定休日はテナントにより異なる |

| 住所 | 芦屋市宮塚町12-24 |

| 問い合わせ | 0797-38-2115(芦屋市国際文化推進室国際文化推進課文化推進係) |

| アクセス | 阪神芦屋駅または阪神打出駅下車 徒歩約10分 |

| URL | https://www.oldmiyatsuka.org/ |

阪神間お散歩マップを携えてお散歩へ出かけよう!

もっといろいろ巡りたいなら… アプリで簡単予約OK!

阪神沿線で借りられるシェアサイクル「HELLO CYCLING」

利用方法など詳しくはホームページへ。

モデルコース モダニズムライフスタイルを巡る半日コース

阪神西宮駅 → 酒ミュージアム(白鹿記念酒造博物館)→ 西宮市立郷土資料館 →

阪神香櫨園駅から阪神打出駅 → ファミリー喫茶レマン → 芦屋市立美術博物館 〈小出楢重アトリエ〉 →阪神芦屋駅

【コラム】市外居住で生まれた文化 武庫川女子大学名誉教授 丸山健夫

見上げると高い煙突から空に向け、煙が何本も舞いあがる。二十世紀の初め、大阪市内には工場が林立し、現在の美しい大阪市内からは想像できないほど、その空気は汚れていた。そんな時代、明治38(1905)年、阪神電気鉄道は開通した。

三年後、「市外居住のすすめ」という本が出た。大阪の名医たちが、煤煙がいかに健康を害するかをデータをもとに解説した。執筆者のひとりに森鴎外(もりおうがい)の前任の陸軍軍医総監だった菊池常三郎(きくちつねさぶろう)がいた。

菊池は自らも、阪神電車・香櫨園駅の近隣に家を建て、西宮回生病院を開院し、「市外居住」を実践していた。「市外の健康地に居住することが第一に必要」とし、「心から交通機関即ち阪神電鉄の賜物の大なることを感謝する」と書いた。なるほど、空気の綺麗な郊外の広い土地に移りたいと思っても、交通手段というインフラがなければ困難だ。

阪神電気鉄道の開通によって、土地開発会社による宅地造成が阪神間でブームとなった。そして健康を求める裕福な大阪商人たちが、その地に別荘や自宅を建て、大阪で培われた財力で文化を花開かせた。

「阪神間モダニズム」とも呼ばれるその素晴らしき文化は、当時の大阪に蔓延していた煤煙と鉄道というアクセスによって生まれたといえる。

丸山健夫(まるやまたけお)●

武庫川女子大学名誉教授・京都大学博士(農学)。阪神電気鉄道を研究。ベイコム「ジモレキTV」を制作。

阪神間お散歩マップ ライフスタイル編いかがでしたか?

「阪神間お散歩マップ ライフスタイル編」は、阪神間モダニズムの文化に大きく影響を受けた生活様式の中でも、喫茶店や灘の酒蔵、文化人・酒造家の住まいなどを取り上げ、阪神間モダニズムの魅力をより一層感じられる一冊となっています。

「阪神間お散歩マップ~ライフスタイル編~」を実際に手に取り、まちを巡って、モダンと伝統溶け合う、阪神間の時間旅行をお楽しみください。

なお、過去に発行した「阪神KANお散歩マップ」「阪神間お散歩マップ」は下記WEBサイトでもご覧いただけます。

| 冊子名 | 阪神間お散歩マップ~ライフスタイル編~ |

| 配布開始 | 2025年10月1日(水)※無料配布、なくなり次第終了。 |

| 料金 | 無料 |

| 配布場所 | 阪神電車各駅、兵庫県阪神南県民センター、西宮市役所、芦屋市役所 など |

| 問い合わせ | 0798-73-6677 |

| URL | https://library.hhcross.hankyu-hanshin.jp/library/hhcrosslibrary_open/book/list?search%5Bhigh_category%5D=240 10月6日以降はWEBサイトがリニューアル! https://library.hhcross.hankyu-hanshin.jp/library/site/hhcrosslibrary_open/book-lists/?type=search&target=category1&category1=240 |

sponsored by 阪神間連携ブランド発信協議会(構成員:兵庫県阪神南県民センター、西宮市、芦屋市、阪神電気鉄道株式会社)

- 掲載店舗や施設の定休日、営業時間、メニュー内容、イベント情報などは、記事配信日時点での情報です。新型コロナウイルス感染症対策の影響などにより、店舗の定休日や営業時間などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。また、お出かけの前に各店舗にご確認いただきますようお願いいたします。

- 価格は記事配信日時点での税込価格です。